BOMBARDIERI E IMBONITORI:

COME SI FORMA UNA COLONIA

IL VERBO ANGLOSASSONE

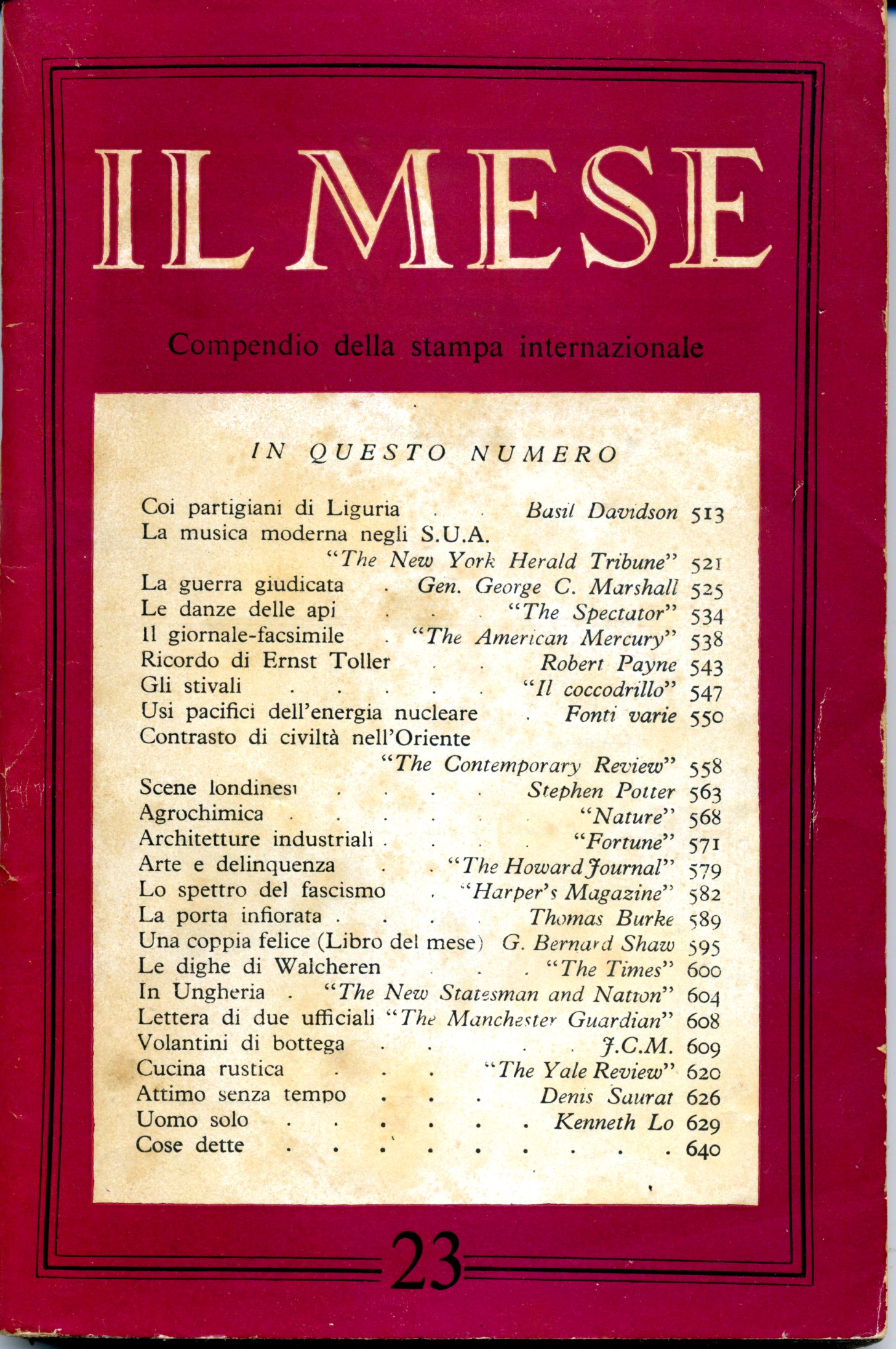

Mentre bombardavano, e anche dopo aver finito di bombardare, gli imbonitori erano intenti a diffondere il Verbo anglosassone per convertire e colonizzare l’Italia, usando tutti i mezzi di comunicazione di massa, fra cui naturalmente la stampa. Fu fondata un’apposita rivista mensile, denominata Il Mese. Compendio della stampa internazionale, basata sul modello del Reader’s Digest (rivista fondata negli USA nel 1922). La rivista era dichiaratamente destinata ad informare la gente che, a causa dell’oppressione dei biechi regimi tirannici, era rimasta isolata e priva di vivificanti contatti con le mirabili conquiste intellettuali dei paesi “liberi”. Lo scopo reale e non dichiarato era quello di “acculturare” il popolo italiano conquistato, affinché si piegasse docilmente alla nuova dominazione.

Il primo numero uscì nell’ottobre 1943, quando soltanto il Sud del paese era stato “liberato”, l’ultimo fu quello del settembre 1945, dopo che gli “alleati” avevano ormai trionfato su tutti i fronti. Furono dunque pubblicati ventiquattro numeri in due anni, a Londra, dalla Fleet Street Press, in East Harding Street, nel distretto dei giornali, allora il centro della stampa (e della propaganda di guerra) britannica.

La rivista conteneva inizialmente molti articoli sulle operazioni militari, nonché celebrazioni delle virtù dei governanti dei paesi “alleati”, di Stalin e dei “successi” sovietici in tutti i campi, non solo militari: insomma sviolinate a non finire ai capi delle nazioni “libere”, come USA, Gran Bretagna (Thomas Jones, “I settant’anni di Churchill”, Il Mese, n. 13, gennaio 1945, pp. 7-9; dall’Observer, Londra) e URSS. Dopo la fine della guerra, e l’inevitabile vittoria del “bene” e della “libertà”, gli argomenti militari furono inevitabilmente a poco a poco lasciati da parte, mentre aumentavano in modo massiccio le dosi di propaganda politica.

Ma proprio nel primo numero (Il Mese, n. 1, ottobre 1943, p. 18) una massima del Guicciardini che i superuomini vollero scovare, probabilmente per fare sfoggio di erudizione, demolisce in partenza, in pochissime righe, tutta la loro prosopopea: “Pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince, perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte alcuna; come per il contrario chi si truova dove si perde, è imputato di infinite cose delle quali è inculpabilissimo” (assolutamente non colpevole). Un autore più moderno, J.B. Priestley, presentato come “noto romanziere”, a sua volta scrive qualcosa di inquietante, che dev’essere sfuggito ai censori alleati: “L’America non sa dove va, ma se si avvia verso un abisso di barbarie non ci si avvia da sola.” (“Arizona, paese nuovo”, Il Mese, n. 9, agosto 1944, pp. 274-280, tratto dal libro Midnight on the desert, Harper & Brothers, 1937).

Un’immagine esprime più di mille parole. Ecco un ciarlatano che “approfitta della credulità degli stolti, mentre un compare provvede a portare via la borsa al più grullo tra i curiosi.” La spiegazione è fornita dallo stesso pittore, Hyeronimus Bosch, nel romanzo storico di Enrico Malizia, Hyeronimus Bosch, Insigne pittore nel crepuscolo del Medio Evo, Youcanprint: “Osserva la veste rossa, diabolica, del giocatore di bussolotti che, solo, al di là del tavolo guida e utilizza a suo piacere la stoltezza umana, rappresentata dagli spettatori, di cui quello piegato a “sputare rospi”, deriso da un bambino e depredato da un compare, è un degno esemplare. Ho introdotto, a commento ed esplicazione, alcuni simboli, la rana sul tavolo a significare la credulità, la civetta nel paniere del prestigiatore, segno dell’eresia, il cane con il berretto da giullare ai suoi piedi, emblema dell’aspetto immondo e satanico del potere diabolico. Infine, il prestigiatore stesso va identificato con il primo Arcano Maggiore dei Tarocchi o Bagatto, come indica la bacchetta magica che tiene in mano, colui cioè che aspira a creare, a diventare Dio. La scena, proiettata contro un muro in rovina, che celando l’orizzonte, rende il gruppo impossibilitato a comunicare con l’umanità o con la divinità.”

Inoltre, nel caso che ci interessa, il ciarlatano si presenta anche come potente e armatissimo vincitore di una guerra, di fronte agli sconfitti. Sappiamo tutti com’è finita. I mari e monti promessi dalla propaganda si sono trasformati in mari di sangue e monti di cadaveri; tutto è arrivato, fuorché la promessa pace. Rileggendo questo materiale documentario dopo oltre settant’anni si avverte, come in filigrana, lo spietato programma che porterà all’attuale mondo che non ha più nulla da dire, un mondo MUTO:

Mondialista,

Usuraio,

Tanatofilo,

Omosessualista.

Un mondo che diventa infatti sempre più muto di voci sane e normali, man mano che l’etica relativista liberale, utilitarista, edonista, nata in Inghilterra con Locke, Hume, Bentham, Stuart Mill, fa strame del senso morale e della capacità di ragionare, fino a condurre l’umanità verso abissi di vita bestiale, che si possono intravvedere, ad esempio, in questo aforisma anarco-relativista, evidentemente inserito per “modernizzare” il popolo italiano ancora preda dell’oscurantismo papista: “Libero è quell’uomo che riconosce in sé l’autore della legge cui obbedisce” (Il Mese, n. 14, febbraio 1945, p. 201). E cioè, in pratica, al posto di “La verità vi farà liberi” (Giov 8, 32), un più comodo “Liberati da solo e fa quel che vuoi, perché la verità, la tua verità, è dentro di te, non viene da fuori, da Dio, e un altro può avere una verità diversa che ha lo stesso valore della tua”. Una filosofia di vita che sembra ormai penetrata profondamente anche nella gerarchia cattolica ai livelli più alti, disorientando e amareggiando i fedeli.

Una filosofia di vita che sarebbe impensabile senza il cancro del relativismo, frutto inevitabile del pragmatismo anglosassone che rifiuta la metafisica. È vano poi che qualcuno, fra gli stessi anglosassoni, lamenti la “perdita della certezza morale” (Michael Roberts, “Guarigione dell’Occidente” Il Mese, N. 1, ottobre 1943, pp. 8-16). Non è proprio il relativismo propagandato dai superuomini anglosassoni, nemici del “papismo” e delle certezze dogmatiche, quello che ha fatto strame di ogni certezza, a cominciare proprio da quella morale, negando protestanticamente ogni valore di Sacramento al santo Matrimonio, ridotto a semplice contratto, con tutte le disastrose conseguenze che inevitabilmente ne seguono?

LA FRAGILITÀ DELL’ITALIA

Non mancano, nel Mese, osservazioni corrette, ad esempio sulla fragilità dell’Italia, senza però che venga neppure formulata la domanda essenziale: perché tanta fragilità? Ai superuomini anglosassoni protestanti non viene affatto in mente che il modo becero con cui essi pilotarono il cosiddetto “risorgimento” con il denaro elargito a fiumi dalle logge massoniche per corrompere i capi militari del Regno di Napoli, con la loro oscena propaganda, perseguitando la Chiesa cattolica e perseguendo lo sradicamento del Cattolicesimo, rovinarono l’Italia, lacerandone l’anima. Gli ufficiali traditori del Re di Napoli, corrotti dall’oro massonico anglosassone, obbligavano sistematicamente le proprie truppe a ritirarsi di fronte alla marmaglia garibaldina, mentre i soldati volevano battersi, e ci fu qualche caso di ufficiali traditori linciati dai loro soldati (vedi, nell’ormai ricchissima bibliografia in materia, almeno Risorgimento da riscrivere, di Angela Pellicciari, Milano, Ares, 1998; e La conquista del Sud, di Carlo Alianello, San Marino, Il Cerchio, 2010; libri che scoperchiano una fogna ormai impossibile da nascondere, ed hanno suscitato meschine reazioni schiumanti rabbia da parte dei tromboni di regime arroccati in quel che resta di “Repubblica”).

L’Italia unita nacque col tradimento, e non poteva quindi che avere il tradimento nel sangue. Infatti, le guerre successive furono sempre più combattute all’insegna della divisione, della renitenza alla leva e del sabotaggio, perché l’autorità che aveva usurpato il potere non riscuoteva affatto la fiducia del popolo. Senza contare che, se l’Italia avesse osato schierarsi contro la massoniche potenze anglosassoni, i massonici ammiragli italiani avrebbero tradito e portato i loro uomini al macello, come effettivamente è accaduto nella seconda guerra mondiale (vedi ad es. Navi e poltrone, di Antonio Trizzino, Milano, Longanesi, 1952). Ecco com’è nata l’Italia, grazie ai superuomini anglosassoni, i quali poi, penosamente, si meravigliano se è “fragile”.

Non mancano, naturalmente, gli “esperti” in fascismo, come Cecil Sprigg (“L’Inghilterra e il problema italiano”, Il Mese, n. 7, giugno 1944, pp. 66-73; estratto da un libro del medesimo autore dal titolo The development of modern Italy, Londra, Duckworth), il quale afferma che il fascismo è nato “dall’incapacità dei liberali italiani a liquidare la ristretta classe di intriganti e trafficanti che ebbe tanta parte nel sistema di governo anteriore al 1915. Questa incapacità fu dovuta all’assenza tra i grandi capi usciti dal liberalismo italiano di uomini di saldi principî, capaci di sincerità, e in contatto coi problemi quotidiani del paese. E fu anche dovuta al collasso dell’autorità parzialmente goduta fino all’altra guerra da tali uomini superiori (…)” (p. 71).

Notare questo concetto nietzscheano, di sapore nettamente razzistico, che fa comprendere quanto vicino fosse il modo di pensare dei superuomini anglosassoni a quello dei disprezzati nazisti. Ma che si aspettavano dall’Italia questi padroni del mondo, visto come il “risorgimento” fu pilotato dalla massoneria, soprattutto britannica? E visto che l’obiettivo dei padroni anglosassoni era distruggere l’Italia cattolica, ossia distruggere l’anima dell’Italia? Non sono forse proprio costoro quelli che hanno messo in piedi il regime di “governo anteriore al 1915”, mandando al potere la classe di delinquenti profittatori alla Don Calogero Sedara, così ben delineato ne Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa?

Il discorso radiofonico del presidente “democratico” americano Franklin Delano Roosevelt, debitamente riportato da Il Mese, contiene una sfilza di ipocrite lodi dell’Italia e degli italo-americani. Ma chi ha costretto gli italiani a emigrare, a diventare italo-americani, italo-canadesi, italo-argentini, italo-australiani, e così via, insomma a disperdersi per il mondo perdendo la propria patria? Non c’era mai stata emigrazione dall’Italia prima del “risorgimento” voluto e pilotato dai superuomini anglosassoni. E ancora: chi ha creato le condizioni per l’ascesa al potere di Mussolini e di Hitler?

L’Italietta laicista voluta dai superuomini anglosassoni, pronta a lasciarsi trascinare in avventure militari disastrose, si trovò, dopo la “vittoria” del 1918, travolta dal ben comprensibile malcontento della popolazione, finché, per reagire al disordine anarchico-bolscevico che si era instaurato, il regime sabaudo massonico non trovò di meglio che affidarsi all’“uomo forte” Mussolini, che tutti, a cominciare dall’opinione pubblica anglosassone, salutarono come restauratore dell’ordine e “uomo della Provvidenza”, per vilipenderlo coraggiosamente dopo la sua caduta, e per spalancare gli azzurri occhioni innocenti davanti al fascismo come se fosse il male assoluto calato sulla terra ad opera degli extraterrestri, e non piuttosto la reazione a un’intollerabile stato di anarchia: una simile visione delirante del fenomeno la troviamo nell’articolo della spia Percy Winner (“Lo spettro del fascismo visto dall’America”, Il Mese, n. 23, novembre 1945, pp. 582-588), in cui teorizza la necessità di una specie di antifascismo perenne, poiché il fascismo non solo non sarebbe morto, ma neppure battuto, anzi si infiltrerebbe come una malattia infettiva anche in coloro che hanno rischiato la vita per combatterlo. I fascisti, parte fanatici, parte opportunisti, parte incosciente massa di manovra, sarebbero affetti da mania di persecuzione che li spingerebbe a perseguitare i deboli, come ad esempio la piccola, dolce, indifesa massoneria [sic!]. La tesi è delirante a tal punto da meritare una disamina dettagliata a parte (vedi “L’America e lo spettro”, nei siti www.contravvelenieantidoti.it, e www.itrigotti.it).

L’imbonimento prende anche forma di erudizione storica, collegando la “resistenza” al “risorgimento”: un tema che in Italia sarebbe divenuto cavallo di battaglia della propaganda comunista nel dopoguerra (“Un nuovo risorgimento”, Il Mese, n. 17, maggio 1945, pp. 566-568; da The Economist). E bisogna riconoscere che, almeno in questo caso, lorsignori hanno perfettamente ragione: la “resistenza” è infatti proprio la continuazione del “risorgimento”: in entrambi i casi l’Italia era sottoposta a tremende pressioni da parte britannica (e americana: già allora le logge massoniche d’oltreoceano si diedero da fare per la nostra rovina, finanziando generosamente l’avventuriero Giuseppe Garibaldi). Come il vecchio “risorgimento fu pilotato dalla massoneria, così lo fu anche il nuovo. Come il vecchio risorgimento si compì grazie ad atrocità e martellante propaganda, così si impose anche quello nuovo. Dopo le solite sviolinate ai “partigiani”, l’Economist auspica quindi una svolta che porti all’attuazione di “un programma veramente radicale”, ossia all’allineamento della nuova colonia agli interessi e ai comodi dei vincitori. Nessun cenno alle atrocità partigiane già iniziate da tempo e che sarebbero durate anni (vedi ad es. Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, Segrate, Sperling & Kupfer, 2003; e Roberto Beretta, Storia dei preti uccisi dai partigiani, Casale Monferrato, Piemme, 2005).

Ma gli italiani andavano anche trattati con qualche zuccherino, e se ne incaricava nientemeno che il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, parlando alla radio dalla Casa Bianca l’11 ottobre 1944 (Il Mese, n. 10, p. 640), e certo non dimenticando i milioni di elettori italo-americani: “I combattenti d’America, tra i quali v’erano molte migliaia di americani d’origine italiana, entrarono in Italia non da conquistatori [sic!]. Il loro compito è militare, non politico. Quando esso sarà compiuto – e in gran parte esso è ancora da compiere – gl’italiani saranno liberi di scegliere il proprio destino, sotto un governo di loro propria elezione.” Naturalmente, nessuna elezione nelle terre italiane annesse dai nemici, ma foibe ed espulsione; e non appena gli elettori italiani rischieranno di scontentare i padroni anglosassoni, entreranno in azione, ad opera dei Quisling italiani, le brillanti invenzioni dell’“arco costituzionale” e dei “governi tecnici”, mentre le pesanti infiltrazioni della sinistra nella magistratura, nel sottogoverno e nei mass media renderanno vana qualunque riscossa del popolo alle urne, prontamente bollata come “populismo” e “rigurgito di fascismo”.

L’ipocrisia colonialistica si colora di sentimentalismo nel pezzo redazionale di apertura dell’ultimo anno di guerra (Il Mese, n. 13, gennaio 1945, pp. 1-2), che arpeggia sull’“aprirsi dei cuori” di italiani che si suppone piangano sulle sciagure degli altri, e di altri che si suppone piangano su quelle degli italiani, ciò che permetterebbe di “intravedere qualche primo conforto e la luce di un altro domani.” Infatti faceva intravedere l’Italia distrutta dai bombardamenti, le foibe, il Triangolo della Morte.

Emblematica a questo proposito l’eroica impresa di radere al suolo l’Abbazia di Montecassino con la scusa di un’inesistente presenza militare tedesca, coronata dal ricatto americano che pretendeva dal governo italiano l’ammissione che vi fossero davvero soldati tedeschi nell’abbazia, offrendo in cambio i finanziamenti per la ricostruzione; in un inconsueto slancio di orgoglio e amore per la verità, il governo italiano rifiutò e il sacro edificio fu ricostruito con capitali italiani. E la maggior parte dei tesori di Montecassino si salvarono grazie ai soldati tedeschi che li trasportarono a Roma; altrimenti le bombe dei “liberatori” li avrebbero inceneriti.

Poi occorreva insegnare agli italiani la loro letteratura. Se ne incaricava un certo David Paul (“Silone in Italia”, Il Mese, n. 15, marzo 1945, pp. 285-288; condensato da Tribune, Londra), il quale sosteneva che “In nessun campo della vita italiana il regime poliziesco ha potuto portare tanta desolazione come nella letteratura. Gli eccessi di D’Annunzio e le chiassate di Marinetti condussero a un deserto di tale aridità che tutti gli sforzi degli scrittori fascisti non vi poterono far nascere un fiore solo. Entro i limiti di quello che era loro concesso di scrivere, i letterati italiani parvero incapaci di produrre altro che lavori del genere di quelli che si stampano in una ‘Biblioteca Rosa’, libri per signorine e libri di innocue avventure per ragazzi” (p. 285). Dopo questa sparata, il critico albionico si lancia in un peana per Ignazio Silone, proibito in Italia dal regime fascista, e secondo costui l’unico scrittore degno di nota in Italia. Mister David Paul sembra quindi ignorare nomi come Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo e Massimo Bontempelli, per citarne solo tre. La sparata è talmente grottesca che la stessa redazione collaborazionista del Mese, presumibilmente composta di Quisling italiani e incaricata di tradurre in italiano le sparate dei superuomini anglosassoni, è costretta a prendere le distanze dal critico britannico, affermando che quell’articolo si offre solo per dare un’idea ai lettori delle “opinioni assai diffuse all’estero”, cioè delle menzogne degli imbonitori per calunniare e umiliare l’Italia sconfitta.

PEANA SU PEANA AI SOVIETICI

Man mano che le truppe sovietiche dilagavano in territori abitati da non russi, e lo facevano con quella dolcezza e rispetto ben noti, i loro sodali di Fleet Street si preoccupavano di mettere le mani avanti: “i russi si sono comportati con scrupolosa correttezza” (“Nella scia dell’avanzata sovietica”, compendio di due corrispondenti da Mosca al Times, Londra, Il Mese, n. 10, settembre 1944, pp. 452-456).

Il piano di disinformazione de Il Mese prevedeva idillici ritratti della vita nell’URSS (vedi A.C. Jenkins, “Nadesha Nicolaievna”, Il Mese, n. 20, agosto 1945; da Chamber’s Journal, Edimburgo) e delle rosee prospettive dell’economia sovietica, dove però di giustizia sociale neanche a parlare. Infatti l’economista americano P.F. Drucker (“Stipendi e paghe nell’URSS”, Il Mese, n. 21, settembre 1945, pp. 310-319; condensato da The Saturday Evening Post, Filadelfia) osservava che l’evoluzione dell’URSS presentava dei lati che avrebbero sbigottito il marxista ortodosso di ieri, come la formazione di nuove classi. Analogamente gli USA erano pieni di eresie economiche rispetto all’individualismo economico ottocentesco. Infatti nell’URSS il divario di paghe e stipendi fra dirigenti e operai era molto più forte che negli USA, e ancora più forte di quanto non fosse nella Russia zarista. I tecnici dirigenti nelle industrie guadagnavano nell’URSS da quindici a venti volte più di un lavoratore non qualificato e negli Stati Uniti da otto a dieci volte tanto. La differenza di salario tra un dirigente tecnico e un operaio era il doppio nell’URSS. Inoltre negli USA le imposte sul reddito gravavano assai sul bilancio di un dirigente industriale: su un introito di 15.000 dollari l’imposta poteva essere del 30%. Nell’URSS i dirigenti di officine erano esenti da tasse o ne erano colpiti assai leggermente: era raro che un cittadino sovietico potesse occupare un incarico direttivo se non aveva meritato almeno una delle molte decorazioni e onorificenze, ognuna delle quali comportava esenzione parziale o totale dalle tasse. Ma più che lo stipendio contavano i premi in denaro e le ricompense in beni e servizi. I suoi figli godevano di un monopolio pressoché totale dell’accesso all’istruzione superiore. Privilegi analoghi toccavano ai dirigenti statali, ai più eminenti professionisti e agli artisti. Nel 1940 erano state introdotte tasse scolastiche per le università, allo scopo dichiarato di sbarrare la strada ai ceti operai. Dopo l’attacco tedesco all’URSS il divario si accrebbe ulteriormente, mentre negli USA si erano ridotti per i forti aumenti agli operai. Sebbene il denaro in URSS contasse poco, essendovi poco o nulla da comprare, questi confronti sono altamente significativi, in quanto svelano la natura dell’ideologia comunista: un sistema di sfruttamento ai danni dei più deboli da parte di una scaltra e spietata banda di parassiti di regime (per una più estesa discussione dell’argomento, vedi “A chi giova il comunismo?”, nei siti www.contravvelenieantidoti.it, e www.itrigotti.it).

Le lodi sperticate all’URSS da parte dei propagandisti “alleati” si spinsero fino ad avvallare i deliri pseudoscientifici di Lisenko, il biologo prediletto da Stalin, che con le sue teorie demenziali e i suoi esperimenti truccati, diede un massiccio contributo alla rovina dell’agricoltura sovietica. Ma l’imbonitore di turno, Jerome Davis, persona di oscura competenza in fatto di scienze biologiche, si incarica di presentarlo nel modo più lusinghiero (“La teoria di Lisenko sull’ereditarietà dei caratteri acquisiti”, Il Mese, n. 17, maggio 1945, pp. 591-594; condensato da The Toronto Starweekly). All’esilarante bestialità scientifica è dedicato un articolo a parte (“Il grande scienziato sovietico esibito all’estatica ammirazione degli italiani ‘liberati’”, nei siti www.contravvelenieantidoti.it, e www.itrigotti.it).

Uno dei soliti trafiletti di fondo pagina (Il Mese, n. 16, aprile 1945, p. 506) canta le lodi di Alexei Nicolaivich Tolstoi, membro del Soviet supremo, morto nel 1945 all’età di sessantadue anni. Era un romanziere (da non confondersi col suo grande omonimo). Fra i suoi meriti propagandistici per il regime vi è la grande menzogna di Katyn, che attribuì ai nazisti la strage degli ufficiali polacchi prigionieri: nel 1944 fu nominato membro della commissione sovietica incaricata di montare la menzogna, che i campioni di ipocrisia angloamericani avvallarono senza batter ciglio anche al processo di Norimberga.

Naturalmente, piena giustificazione veniva accordata alle ambizioni espansionistiche del sanguinario dittatore Stalin. Continui i peana al valore dei sovietici, sorvolando elegantemente sulla schiacciante superiorità numerica che certo non era estranea ai loro successi, senza contare le enormi distanze e l’asprezza del clima. A monte delle glorie sovietiche chi poteva esservi se non Marx? Un peana anche a lui e al suo amico Engels viene elevato da Edmund Wilson (“Carlo Marx a Londra”, Il Mese, n. 17, maggio 1945, pp. 569-474; dal libro To the Finland Station, Ed. Harcourt, Brace & Co.). Marx e Engels, dice costui, vagheggiavano l’uomo “del Rinascimento”, capace di svilupparsi su tutte le linee, e non specializzato dalla massificazione industriale. Questa utopia aristocraticoide sarebbe dunque alla base del fascino perverso del marxismo, totalmente avulso dalle reali necessità della gente.

Risuonano squilli di tromba per le gesta eroiche di “combattenti antifascisti” e “partigiani”, “patrioti” (“Quando il popolo si desta”, Il Mese, n. 17, maggio 1945, pp. 522-527; sintesi di articoli da Manchester Guardian, Radio Londra, Franc-Tireur, The Statesman & Nation, e i messaggi del generale Mark Clark del 3 maggio e del 5 maggio), tutte sviolinate che non hanno minimamente mitigato la ferocia punitiva del trattato di “pace” e l’asservimento dell’Italia ai vincitori, che, all’atto pratico, non hanno tenuto alcun conto né del contributo “partigiano” né di quello, assai più sostanzioso, dei soldati regolari del Regno del Sud.

Una campagna propagandistica non può rinunciare all’elenco delle atrocità, ma naturalmente solo di quelle avversarie, e quindi “fasciste”, come nel compendio di due articoli della corrispondente romana del Manchester Guardian (Il Mese, n. 14, febbraio 1945, pp. 198-201), che si guarda bene, naturalmente, dall’accennare anche solo alla lontana alle atrocità comuniste, compiute anche per semplici regolamenti di conti privati, che stavano dando la stura al Triangolo della Morte, destinato a durare anni, con sevizie e assassinii che non risparmiavano né donne né bambini. Riconosce che perfino in Romagna la maggioranza dei partigiani era tutt’altro che comunista, e quindi rileva che “assurda sembra la pretesa del Partito Comunista di rivendicare per sé tutto il merito (…)” (p. 201). L’operazione sarebbe comunque pienamente riuscita, così che la “resistenza” è diventata esclusivo dominio dell’estrema sinistra, dominio facilitato dagli eccidi di partigiani non comunisti compiuti dagli stessi partigiani comunisti. L’anonima corrispondente non è avara di espressioni di stima per il contributo dato dai “partigiani” alla guerra angloamericana, ma a conti fatti si sarebbe visto che si trattava delle solite chiacchiere di cui gli imbonitori inglesi sono maestri.

E come poteva mancare il peana al comandante supremo sovietico? Ecco, a firma di George E. Lauterbach, l’articolo “Il primo soldato di Russia” (Il Mese, n. 18, giugno 1945, pp. 723-727), che esalta Georgi Konstantinovich Zukhov, il quale “passerà alla storia come uno dei più grandi generali della seconda guerra mondiale”. In realtà costui, disponendo di una schiacciante superiorità di uomini e mezzi, nonché di giganteschi aiuti americani d’ogni genere, riuscì a sconfiggere un avversario inferiore di numero che la follia di Hitler aveva lanciato nelle sconfinate distese della Russia, alle prese col gelo dell’inverno e col fango delle stagioni intermedie che paralizzava i movimenti. Sperticate lodi anche a Stalin e Voroshilov che, a quanto pare, diedero un grande contributo all’elaborazione dei piani bellici. Certo che vincere fa bene alla fama, almeno finché i nodi vengono al pettine.

Nella rubrica “Cose dette” (Il Mese, n.18, p. 768), troviamo a nostra edificazione il testo del brindisi del Maresciallo Stalin al ricevimento del 25 giugno al Cremlino, offerto ai partecipanti della parata per la vittoria, tenutasi a Mosca il giorno precedente. Vale la pena di riportarne il testo per intero.

“Non ho da dirvi niente di straordinario. Ho da proporvi una verità semplice e molto comune. Vorrei brindare alla salute di coloro che raramente si trovano negli alti ranghi, e le cariche dei quali non sono invidiate; gente cui si guarda come semplici denti nella ruota della grande macchina dello Stato, ma senza di cui tutti quanti noialtri – marescialli, comandanti al fronte e di armata – non si vale (per dirla alla buona) un bell’accidente. Basta che uno di questi denti venga meno e tutto si ferma.

“Io propongo un brindisi ai semplici, ai comuni, a tutti quei denti d’ingranaggio che fanno muovere la grande macchina del nostro Stato in tutti i rami della scienza, dell’economia pubblica, e delle cose militari. Ce n’è moltissimi, il loro nome è legione – decine di milioni d’individui.

“Sono individui modesti, nessuno scrive mai di loro. Non hanno titoli e ben pochi di loro hanno cariche. Ma sono essi che ci reggono, così come la base regge la sommità.

“Brindo alla salute di costoro – i nostri rispettati compagni.”

Bravo compagno Stalin. Hitler, se avesse vinto, avrebbe potuto fare un discorso simile. All’Italia, nuova colonia del superimpero anglosassone, bisognava ispirare il giusto rispetto per tutti i criminali che avevano vinto la guerra, e andavano “beatificati”.

DEMOCRAZIA E IMPERIALISMO

Un cavallo di battaglia degli imbonitori anglosassoni era l’ottimo funzionamento della “democrazia”, naturalmente la loro, modello e gonfalone di tutte le invincibili “democrazie” del mondo. Bisognava anche erudire i pupi italiani sui benefici del socialismo, illustrando loro il “piano Beveridge”, ed è lo stesso Sir William Beveridge a presentarlo ben infiocchettato ai futuri Quisling italiani in vista della “liberazione” (“Full employment in a free society”, George Allen & Unwin, Londra; “Il libro del Mese”, Il Mese, n. 13, gennaio 1945, pp. 105-112). Quelli che si avviavano a distruggere i tiranni, frustrandone le bieche ambizioni imperiali, erano a loro volta padroni di imperi giganteschi, e non si può proprio dire che tali imperi fossero stati conquistati con dolcezza e amichevole persuasione. Ed ecco allora pronta la giustificazione: sì, ma sono imperi messi insieme “per caso”.

È il socialista Umberto Calosso, combattente per la Spagna repubblicana (quella dei massacri di preti e monache, violazioni di tombe e altre piacevolezze, iniziate nel 1931, cinque anni prima che qualcuno perdesse la pazienza e desse inizio alla guerra civile), dunque, è il Calosso che, nell’articolo “La legge degli imperi” (, n. 6, maggio 1944, pp. 78-82, ripubblicato da Giustizia e Libertà del 15 maggio 1936), si incarica di minimizzare e giustificare le sistematiche atrocità dei padroni anglosassoni, certo commesse, a differenza dei biechi dittatori, per il progresso e la libertà.

Così, grazie ai “liberatori”, oggi siamo liberi: di pagare sempre più tasse e di vederci decurtare la pensione dopo aver tirato la carretta quarantasette anni; siamo liberi di spendere i nostri risparmi soltanto sotto l’occhiuto controllo statale, dobbiamo rendere conto di ogni minima modifica apportata in casa nostra; non siamo liberi di dire che un uomo è un uomo e una donna è una donna, né che la famiglia nasce dall’unione di un solo uomo con una sola donna e per sempre. Naturalmente nemmeno parlare di una qualsiasi protezione contro i delinquenti; sono i delinquenti stessi ad essere protetti contro i galantuomini, e d’altronde il delirio relativista vieta di distinguere fra criminali e persone per bene. Se tardate di un giorno a pagare le tasse che il regime vi estorce senza dare nulla in cambio, guai a voi, ma se una vostra azienda ha un credito col regime, quello vi fa aspettare anni e intanto potete tranquillamente andare in fallimento.

Chiesa e regime belano di solidarietà e condivisione, senza preoccuparsi minimamente del fatto elementare che prima occorre produrre. Essi non hanno idea di cosa voglia dire produrre, perché i soldi per mantenersi, per le auto blu, per le amanti e per le ville a Capalbio, le prelevano dalle vostre tasche. Se votate in modo che non piace a lorsignori, fra brogli, governi “tecnici” non eletti da nessuno e ricatti degli usurai mondiali, il vostro voto finisce nella spazzatura (a volte in senso letterale). Questo è il sistema che la “libertà” dei “liberatori”, e dei loro devoti burattini nostrani, ci ha regalato.

Eppure qualcosa producono. È l’unica cosa che sanno fare, ma quella la producono in abbondanza: gli epiteti. Fascista, reazionario, razzista, omofobo. Devono pur difendere l’Istituzione che li nutre. Ai parassiti di regime fa paura che tu possa pensare con la tua testa, che tu possa parlare, che tu possa disporre di quello che è tuo.

Diabolik disse: “Poiché ho sconfitto Kriminal e ti ho liberato dalla sua oppressione, mi devi gratitudine e obbedienza.” E se il liberato non fosse stato legato, imbavagliato e acciaccato, avesse potuto parlare, avrebbe risposto a Diabolik: “Ti ringrazio tanto, e adesso quando te ne vai tu fuori dai piedi?” Ma Diabolik, oltre ai cannoni e alla bomba atomica, ha pure potenti armi di propaganda.

Ma il peggio fu la frenesia imperialista e di rapina dei vincitori della prima guerra mondiale, che imposero alla Germania condizioni tali da scatenare un’altra guerra: vi furono milioni di tedeschi separati dalla madrepatria mediante confini tracciati con mano criminale, riparazioni imposte a livelli intollerabili, appropriazione indebita dei preziosi brevetti tecnologici tedeschi: non è difficile capire come nelle masse miserabili del dopoguerra abbiano potuto facilmente attecchire gli estremismi.

Inoltre, distruggendo la Monarchia asburgica, venne a crearsi un vuoto di potere tale da minacciare seriamente la pace: infatti nel bacino danubiano poterono fare i loro comodi prima Hitler e poi Stalin. E di chi è la responsabilità di tutto questo? Proprio dei governi “democratici” intenti a bombardare l’Europa e ad esercitare i loro talenti di imbonitori sui popoli da conquistare. Tutte le colpe dovevano essere degli altri, tutta la gloria doveva andare ai sedicenti portatori di “libertà”.

Con incredibili funambolismi, Henry Agard Wallace (“L’America, la Russia e il mondo”, Il Mese, n. 19, luglio 1945, pp. 1-4; da The New Republic, New York), ministro del commercio USA e vicepresidente sotto Roosevelt dal 1940 al 1944, riconosce che il periodo 1914-1945 equivale a una guerra dei Trent’Anni ma, invece di identificare correttamente nell’indegno trattamento inflitto alla Germania la causa dell’avvento al potere di Hitler e della successiva seconda guerra mondiale, ne attribuisce la colpa al “diseguale sviluppo industriale” (sic!) degli Stati e alle risultanti tensioni che sarebbero state sfruttate da “nazioni ambiziose e senza scrupoli” (sic!) per creare “terremoti internazionali” (sic!). Ammesso che voglia dire qualcosa, potrebbe significare che uno sviluppo industriale equilibrato avrebbe scongiurato la guerra? E chi sarebbero le “nazioni ambiziose e senza scrupoli”? Ma naturalmente quelle che hanno perso la guerra. Loro, i vincitori, invece, privi di ambizioni e pieni di scrupoli, si sono limitati a bombardare a tappeto le città del nemico, nell’interesse della pace.

Dopo queste amenità, il Wallace osserva che dal conflitto sono emerse due superpotenze: USA e URSS. Meno male: perfino lui se n’è accorto. Gli USA con 140 milioni di abitanti hanno la metà dell’industria mondiale. L’URSS dal 1928 in poi si è trasformata in una potenza industriale. La tecnologia e la guerra hanno distrutto l’Europa occidentale come centro del potere mondiale. Le due nuove superpotenze non hanno colonie e non hanno fede nelle colonie e dichiarano di avere un gran rispetto per i diritti delle piccole nazioni e non desiderano sfruttare la tecnica moderna a scopo di guerra. Ciò che desiderano è elevare il tenore di vita dei propri popoli e non di sfruttare altri popoli. I propositi e gli scopi di USA e URSS sono perfettamente conciliabili. Bisogna mantenere rapporti di affari con tutti per evitare che il mondo si divida in due campi ideologicamente avversi. È più probabile che la Cina diventi una forte democrazia. Le proposte di Bretton Woods e San Francisco sono tentativi di creare un meccanismo internazionale che consenta di perseguire obiettivi comuni.

Fin qui le penosa amenità dello Wallace, il quale forse non ha capito, o non vuol capire, quali potenti mezzi di dominio fossero sia il controllo economico permesso dagli accordi di Bretton Woods sia l’ONU dominato dai vincitori. Gli USA e l’URSS senza colonie? Quando mai: anzitutto non si possono certo ignorare gli enormi territori soggetti a colonizzazione interna: il “selvaggio West” con le riserve indiane in USA, Siberia, Asia Centrale, Transcaucasia, repubbliche e circondari nazionali in URSS. Ma soprattutto entrambi gli imperi si preparavano a praticare su vasta scala il colonialismo indiretto già portato a raffinata perfezione dall’Impero britannico.

Col colonialismo indiretto, la potenza dominante non interferisce nell’amministrazione della colonia, che viene lasciata in mano a collaborazionisti locali, ma si limita ad una satellizzazione. I paesi satelliti non sono che colonie indirette. La Gran Bretagna, grazie a legami massonici, ebbe colonie indirette anche in Europa: il Portogallo fin dal Settecento, il Belgio dal 1830, l’Italia dopo il nefasto “risorgimento”. In seguito alla seconda guerra mondiale, l’impero britannico dovette cedere il posto a quello americano e a quello sovietico. L’URSS ebbe i suoi satelliti nell’Europa orientale, gli USA in quella occidentale.

Questi sono i fatti, assolutamente evidenti. Tornando all’articolo di Wallace, esso sprizza una tale comicità involontaria, è una tale sequela di idiozie e menzogne da aprire un’inquietante prospettiva sui cervelli malati che, alla fine della seconda guerra mondiale, pensavano di avere in pugno il mondo per poterlo plasmare secondo il loro delirio mondialista.

Inizialmente il regime hitleriano si sarebbe accontentato di allontanare gli ebrei e non di sterminarli, ciò che fu deciso solo a guerra iniziata, il 20 gennaio 1942, nella conferenza di Wannsee, visto che le potenze “democratiche” si rifiutavano di accoglierli. A metà del 1943, se non prima, l’atrocità dell’Olocausto era già ben nota, come testimoniano resoconti parlamentari inglesi del 5 luglio 1943 e il comunicato ufficiale del governo polacco in esilio del 7 luglio 1943. Già oltre due milioni di ebrei e polacchi erano stati assassinati ad Auschwitz, Rawa Ruska e Treblinka dal 1939, come si apprende da Il Mese (n. 8, luglio 1944, p. 164). E i “liberatori” anglosassoni cosa facevano? Rifiutarono di minacciare i delinquenti nazisti e di avvertire le comunità che stavano per essere deportate, benché i servizi segreti “alleati” fossero informati di quanto stava accadendo (vedi Il silenzio degli alleati, di Richard Breitman, Milano, Mondadori, 1999).

Gli “alleati” rifiutarono perfino di bombardare le linee ferroviarie da cui passavano i treni piombati dei deportati verso i campi di sterminio, anche quando il dominio “alleato” dell’aria era diventato schiacciante e stava polverizzando le città tedesche, tanto che Peter de Mendelsshon poteva scrivere di “Città morte in Germania” (Il Mese, n. 19, luglio 1945, pp. 100-103; da The New Statesman & Nation, Londra). Sbigottito di fronte ai mari di macerie che sono diventate le città tedesche massacrate dai “liberatori”, il Mendelsshon ritiene che esse siano irreversibilmente rase al suolo e che non saranno mai ricostruite. I pochi sopravvissuti vivono in “città superstiti nella memoria” che non hanno più nulla in comune con la realtà che è un ininterrotto mare di rovine. Ecco il risultato della delirante e criminale pretesa degli “alleati” di una “resa incondizionata”. L’ultima cosa che il “democratico” Roosevelt e i suoi compari Churchill e Stalin avevano in mente era abbattere il nazismo e salvare gli ebrei e le altre vittime: ad essi premeva solo schiacciare la Germania.

Non avendo appreso nulla dall’esperienza del precedente dopoguerra, mentre la seconda guerra mondiale era ancora in corso, gli “alleati” facevano piani per schiacciare ancor più la Germania e non esitavano a discuterli pubblicamente anche a beneficio dei futuri sudditi dei paesi “liberati”, o in via di “liberazione”, da satellizzare, come l’Italia, perché non si facessero illusioni sulla sete di distruzione dei vincitori.

Su questa linea è l’articolo dell’economista americano Milo Perkins (“I cartelli industriali”, Il Mese, n. 14, febbraio 1945, pp. 185-194, condensato da Harper’s Magazine), che si scaglia contro i cartelli industriali tedeschi, colpevoli di aver danneggiato quelli americani. Regole comodamente asimmetriche: “tu non devi fare il tuo interesse in questo modo, ma io nel mio interesse posso fare quel che voglio”. Milo Perkins faceva parte del gruppo di esperti del presidente Roosevelt e, con l’entrata in guerra degli USA, gli venne affidata la prestigiosa carica di Direttore della Guerra Economica. Al momento dell’articolo era consulente economico della Standard Oil e di altre varie congreghe di squali ruotanti intorno al presidente americano. La sua diagnosi dei Konzerne, o cartelli economici, tedeschi che avevano concluso con aziende americane degli accordi che equivalevano a una cartellizzazione che, a dire del Perkins, avrebbe giovato allo sforzo bellico tedesco e nociuto agli USA. Ma non formavano cartelli anche le industrie americane, specialmente quelle petrolifere? No, quelle erano “aziende” e quindi potevano fare quel che volevano. Erano invece i cartelli industriali (degli altri) che andavano tolti di mezzo. Notare che l’esperto di guerra economica Perkins non parla mai di “tedeschi”, ma, con forte tocco propagandistico, sempre e solo di “nazisti”: parlare di tedeschi potrebbe anche far pensare che dopotutto si tratti di esseri umani che hanno diritto di vivere come gli altri, una volta concluso lo sciagurato conflitto. Sul piano pratico, il “guerriero economico” propone: (1) la registrazione obbligatoria di tutti i “cartelli”, (2) l’investigazione su di essi in modo da impedirne la formazione o sciogliendo quelli esistenti, (3) la stipula di accordi internazionali relativi al commercio di una determinata merce, formando così cartelli intergovernativi, in modo da assumerne il controllo. Insomma, si tratta della semplice regola del più forte, per sostituire il dominio di “quegli altri” con quello dei “buoni” americani.

Ancor più esplicito l’articolo di F.P. Hellin e Paul Wohl (“Il problema della Ruhr”. Il Mese, n. 13, gennaio 1945, pp.3-6; da Harper’s Magazine, New York) che discute cinicamente su come impoverire drasticamente la Germania. Come? Saccheggiando la Ruhr, impadronendosi del 51% delle azioni e delle proprietà in modo che gli “alleati” possano controllarle, impedendo che le industrie della regione ottengano sovvenzioni o tariffe doganali protettive, forse addirittura staccando del tutto dalla Germania la regione per sottoporla ad amministrazione politica e occupazione militare delle Nazioni Unite. Uno strano modo di conservare la pace, ma un modo eccellente per estendere il potere imperiale americano e fare soldi, a spese della Germania “liberata”. Ancora una volta si dimostra che le due grandi potenze anglosassoni non si preoccuparono mai di eliminare il nazismo, ma di abbattere la Germania, che rappresentava un concorrente economico e politico troppo forte e tale da impensierire le plutocrazie anglosassoni. Se così non fosse, avrebbero sostenuto i movimenti antinazisti, e mai avrebbero adottato l’infame politica della “resa incondizionata” che spinse i tedeschi a combattere disperatamente fino all’ultimo.

Tuttavia, anche nell’impero più potente e avviato alla vittoria non mancano le vittime delle precedenti imprese imperialistiche pronte a rivoltarsi contro i loro antichi aguzzini. Infatti, tra i vari espedienti escogitati dai comandi americani vi fu anche l’arruolamento degli indiani delle riserve, in modo che facessero da tramite tra le varie unità, parlando per radio nelle loro lingue indigene, incomprensibili al nemico. Un breve trafiletto (“I pellirosse in guerra”, Il Mese, n. 18, giugno 1945, da The American Mercury) esalta lo “spontaneo” (sic!) contributo degli indiani alla lotta contro il bieco nemico della democrazia. Niente di più falso: gli indiani erano stati arruolati d’imperio, mentre tutti i pellerossa catturati dai tedeschi si precipitarono a far causa comune con loro contro gli americani, tanto che venne formato un loro reparto di cavalleria da esplorazione (Aufklarung Reiter Kompanie “Chief Sitting Bull”) comandata da uno Sturmbannführer, di grado equivalente a maggiore: un indiano di nome Standing Bull. Il reparto indiano combatté accanitamente fino all’ultimo, prendendo anche parte all’ultima disperata difesa di Berlino.Naturalmente i liberatori chiusero in carcere i sopravvissuti come “traditori” (di chi? degli USA che li avevano conquistati, umiliati e rovinati?). Anche oggi la vicenda è accuratamente ignorata: nessun regista cinematografico, per quanto radicale e scopritore di scheletri negli armadi americani, ha mai osato fare un film sulla storia di questi combattenti: potrebbe far venire strane idee agli indiani chiusi nelle riserve (vedi Cammilleri R., “Indian SS”, Il Timone, 17, 139, gennaio 2015, pp. 20-21).

PACE, PACE, PACE…

Questi grandi amici della pace non mancavano di battere sul loro tasto favorito, mobilitando professionisti a migliaia per dare maggior fiato alle trombe della propaganda. Una dichiarazione pubblicata negli USA con la firma di ben 2038 psicologi pretendeva di avvallare un’immagine soavemente pacifica dell’umanità (“La natura umana e la pace”, Il Mese, n.18, giugno 1945, pp. 641-643), spalando tonnellate di utopie. Le guerre non sarebbero inevitabili, non esistono popolazioni bellicose. Per preservare la pace occorre educare bene le giovani generazioni. È la solita utopia di Rousseau che rispunta fuori: l’uomo sarebbe plasmabile dalla “buona educazione”. E una volta ben educato che farà? Sarà pronto per la disciplina militare e per andare a fare la guerra provocata dai guerrafondai di turno: grandi usurai speculatori, petrolieri, fabbricanti di armi, se il giovane ha “fortuna” di vivere in un paese “democratico”; oppure di qualche dittatore se non è così “fortunato”.

Naturalmente amanti della pace, gli Stati Uniti avevano cominciato a produrre pacificamente enormi quantità di materiale bellico ben prima di Pearl Harbor, fin dal 1940, come confessa Frederick Lewis Allen (“Gli Stati Uniti negli ultimi tre anni”, Il Mese, n. 13, gennaio 1945, pp. 28-34). Ma i poverini non pensavano affatto a entrare in guerra, sia ben chiaro. Scrive infatti l’autore, presumibilmente con gli innocenti occhioni sgranati dallo stupore: “Chi avrebbe potuto immaginare sia pure il 6 dicembre 1941 che l’America sarebbe intervenuta nel conflitto unita e compatta?” In realtà l’attacco di Pearl Harbor fu il risultato di una deliberata e cinica provocazione da parte del governo di Roosevelt: a favore della guerra premevano forti gruppi legati all’industria bellica e alla grande finanza usuraia, in gran parte in mano ad ebrei. e il fatto che lo stesso Roosevelt fosse di madre ebrea dovette renderlo molto sensibile alle loro istanze. Ma l’80% degli americani erano contrari alla guerra. Il rigido blocco economico imposto da Washington rischiava di mettere in ginocchio, economicamente e militarmente, il Giappone, il quale aveva petrolio solo per sei mesi ed era disposto perfino ad uscire dal patto militare con la Germania purché venissero attenuate le sanzioni. Ricevuto un rifiuto, ai nipponici non restava che attaccare per avere accesso al petrolio indonesiano.

Chiunque avrebbe capito che il primo colpo andava sferrato contro la flotta americana, concentrata a Pearl Harbor, e naturalmente era proprio quanto Roosevelt si aspettava: quindi fece uscire dalla base le portaerei (uniche navi veramente efficaci negli enormi spazi del Pacifico), lasciando tutto il resto alla mercé dei nipponici. I guerrafondai di Washington non dovettero attendere a lungo; l’attacco distrusse corazzate e incrociatori, in gran parte vecchi e di scarsa utilità, e fu sapientemente sfruttato per far salire l’indignazione popolare per la “proditorietà” dell’attacco (vedi, fra i vari studi in materia: Robert Stinnett, “Il giorno dell’inganno”, Milano, Il Saggiatore, 2001).

Folgorato dall’“inaspettata malvagità” del “tradimento” nipponico, l’articolista di New York scrive: “Non è facile richiamare alla memoria i vari sentimenti che ci turbavano nei primi giorni e settimane dopo Pearl Harbor: il nostro orrore e la nostra ira per quell’aggressione a tradimento; la nostra umiliazione per il successo che l’aveva accompagnata; le voci sensazionali e infondate che circolavano; la sorpresa degli interventisti non meno degli isolazionisti, che si trovavano uniti loro malgrado nello stesso destino.” (p. 28). Ovviamente era proprio quello che Roosevelt e la sua cricca volevano. Ecco che potevano mandare i giovani americani a farsi ammazzare per l’impero del dollaro. Avevano fatto bene i loro conti: infatti, grazie alla guerra e al sicuro dai bombardamenti, gli USA godettero di enorme prosperità, mentre tutti gli altri si dissanguavano. Se esistesse un Nobel per l’ipocrisia, questo articolista di regime lo meriterebbe senz’altro.

E naturalmente è fin troppo facile osservare come sia rimasto pacifico da allora il regime demoplutocratico massonico degli USA. Era questo stesso regime che parlava per bocca del generale Eisenhower nel suo trionfale discorso della vittoria, che esalta la potenza alleata e l’efficacia dei bombardieri angloamericani, in un radiomessaggio diffuso dal suo quartier generale (Il Mese, n. 17, maggio 1945, p. 640, Cose dette, Rubrica di citazioni). Vale la pena di riportarlo per intero.

“Durante questo conflitto ho avuto l’alto onore di prestar servizio come capo supremo degli eserciti alleati in due teatri di guerra. Ho avuto sotto di me combattenti di molte nazioni, ma sempre il nerbo delle forze armate è stato composto di soldati, marinai ed aviatori della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Essi hanno diviso la stessa vita, la stessa lotta, gli stessi lavori e spesso la stessa morte. Tutti come membri di una unica grande unità, animati da una unica devozione alla causa di abbattere il nazismo di sbaragliare quella che definì se stessa la “razza dominante” e sperò di fare schiavo il mondo.

“In Europa è stata conseguita la piena vittoria e rimane solo l’ultimo cimento: la sconfitta del Giappone. La vittoria nell’Europa occidentale è stata il frutto di una forza spirituale non meno che dei servizi tecnici. Le menti e i cuori dei combattenti ci guadagnarono gli approdi della Normandia non meno decisamente dei cannoni, degli aeroplani, delle navi e dello speciale attrezzamento di cui disponevamo. Nessun coraggio può sorpassare il coraggio mostrato, nella loro diuturna fatica, dai marinai dei nostri spazzamine, da quelli delle nostre navi di sbarco e di scorta, della marina mercantile, dei sottomarini e delle torpediniere. E dove trovare un valore ed una fermezza maggiore di quella dei nostri fanti, dei nostri mitraglieri ed artiglieri, i quali si sono aperti la via tra le linee nemiche e ostacoli d’ogni sorta da Cherbourg e Caen fino a Lubecca ed a Lipsia? Potremmo mai sperare di vedere eroismo e risolutezza più fulgide di quelle che hanno condotto ogni giorno ed ogni notte, senza posa, i nostri aviatori nel cuore delle fortificazioni nemiche?

“Queste qualità dei combattenti delle Nazioni Unite sono state sostenute dalle armi e dall’equipaggiamento prodotti nel nostro fronte interno, abilmente impiegati da grandi generali sul mare, nell’aria e per terra: tutti uniti da vero cameratismo nella causa comune e secondati nel campo degli approvvigionamenti e dei servizi logistici con pari devozione ed efficienza. Tutta insieme questa forza alleata di circa cinque milioni di uomini e donne, rappresenta uno dei più potenti congegni che la storia abbia mai votato ad una giusta opera di distruzione [sic!].

“In qualità di ufficiale americano, desidero rendere stasera uno speciale tributo ai miei camerati britannici che, dai più alti comandi ai più giovani soldati, si sono guadagnati, l’alto rispetto, l’ammirazione e l’amicizia dei loro compagni alleati. Parlando in particolar modo in nome di tre milioni di americani che si trovano su questo teatro di guerra, io voglio dire una cosa sola: noi non amiamo la guerra, non l’ameremo mai, ma avendo da combattere questa guerra, ringraziamo Iddio di aver avuto per compagni gli uomini dell’Impero britannico. Il nostro più ardente desiderio è che quello spirito di buona volontà e di mutua comprensione che ha condotto le forze alleate ad un susseguirsi di insigni vittorie possa sempre persistere nel preservare al mondo la benedizione della pace.”

Questo discorso è un capolavoro di ipocrisia già mirante alla futura carriera politica che sarebbe culminata nella presidenza degli Stati Uniti. Era il momento di piantare in asso l’amante che gli faceva da autista per tornare alla moglie che aspettava negli USA, esibendosi di fronte all’opinione pubblica come buon padre di famiglia, dopo essere stato generale vittorioso, grazie alla schiacciante superiorità di uomini e di mezzi e non certo per sue eccelse qualità strategiche. Un’abile mossa è la sviolinata all’alleato britannico, con il quale esistevano stretti legami massonici, una sviolinata foriera di promesse in politica estera, mentre neppure un accenno era dedicato agli enormi sacrifici compiuti dai soldati russi, in vista della spaccatura del mondo in due blocchi, che già doveva apparire ovvia a chi avesse un minimo di fiuto politico.

Particolarmente disgustosa la menzione dell’eroismo e risolutezza degli aviatori che avrebbero attaccato il “cuore delle fortificazioni nemiche”, mentre in effetti bombardavano a tappeto le città, anche prive di qualsiasi importanza militare, abbassandosi (non solo nel senso di discesa di quota) a spezzonare un corteo di bambini in maschera per il carnevale nella città martire di Dresda, priva di qualsiasi importanza militare e piena di profughi, e quando la guerra era ormai di fatto già vinta.

Da non dimenticare anche la strage di prigionieri di guerra tedeschi, riclassificati, con la complicità di luridi mezzemaniche della burocrazia militare americana, da PoWs (Prisoners of War, ossia prigionieri di guerra) a DEF (Desarmed Enemy Forces, forze nemiche disarmate. Con questo immondo trucco venne elusa la Convenzione di Ginevra la quale imponeva che i prigionieri di guerra dovessero ricevere razioni pari a quelle dell’esercito che li aveva catturati. Gli americani rispettarono la convenzione fino alla fine della guerra, nel timore che i tedeschi si rivalessero sui prigionieri alleati che erano nelle loro mani. Appena la Germania si arrese, su ordine di Eisenhower, i prigionieri tedeschi vennero stipati in campi senza baracche, all’aria aperta e fatti morire di fame, riducendo le razioni a 600 calorie giornaliere, ben al di sotto del minimo di sopravvivenza, mentre ai civili tedeschi che tentavano di portare loro da mangiare, si sparava, assassinandoli. Le sentinelle americane dei “liberatori” sparavano a casaccio sui prigionieri, con la scusa di inesistenti ribellioni, poi gli eroi americani di Eisenhower seppellivano coi bulldozer morti e vivi insieme. Nei campi vennero rinchiusi anche i feriti e i mutilati ricoverati negli ospedali.

Da non dimenticare neppure le violenze contro la popolazione civile tedesca, protrattesi fino a dieci anni dopo la fine della guerra, la criminale formula della resa incondizionata, il rifiuto di fare distinzioni tra il regime nazista e il popolo tedesco, il rifiuto di aiutare i movimenti antinazisti tedeschi. Semplicemente disgustosa l’asserzione di non amare la guerra mentre i guerrafondai americani avevano fatto di tutto per provocare il Giappone, e dimostrarono ben presto di essere più che pronti ad altre imprese, intervenendo sanguinosamente dappertutto, bombardando e massacrando: era questa evidentemente l’idea di pace che avevano in mente. Né si sono salvate le popolazioni che gli invasori americani dicevano di essere venute a “liberare”, come i francesi. Le violenze dei delinquenti sulla popolazione della Normandia sono proverbiali.

E poi, se si guarda bene, il grande generale americano era di riconoscibilissima origine tedesca: il suo nome, Eisenhauer, poi leggermente anglicizzato, significa “fabbro”. Che la sua sete di sangue fosse dovuta al tentativo di far dimenticare le sue origini? Fin dalla campagna di Tunisia si lamentava di non essere riuscito ad ammazzare più nemici. Il fatto incontestabile che il nazismo fosse un mostro non giustifica affatto le atrocità dei suoi avversari. Eisenhower avrebbe meritato di sedere sul banco degli imputati a Norimberga insieme ai criminali nazisti, e invece divenne Presidente degli Stati Uniti. Basterebbe questo fatto a bollare di mentecatto chiunque osi parlare di “giudizi della storia”.

ODIO E VENDETTA

La propaganda antitedesca degli “alleati” mirava al vilipendio del nemico sconfitto e non esitava a lanciare attacchi contro personalità dell’economia tedesca (Albert Norden, “I fratelli Mannesmann”, Il Mese, n. 14, febbraio 1945, pp. 227-232, compendiato da Free World, New York), presentati come tentacoli della piovra tedesca intenta ad accaparrarsi materie prime. I tedeschi sarebbero quindi aggressori cronici, pericoli costanti per la pace, una descrizione che si attaglia molto meglio ad inglesi e americani per l’intero corso della loro storia di continue guerre. E chi ha stuzzicato la Germania, divisa per secoli in staterelli relativamente innocui, fino a provocarne l’unificazione sotto la bellicosa Prussia? La Francia con Napoleone, naturalmente. E la successiva fagocitazione prussiana degli staterelli tedeschi non si è forse svolta sotto il benevolo sguardo dell’Inghilterra governata dalla dinastia tedesca degli Hannover, ribattezzatasi Windsor per convenienza politica solo durante la prima guerra mondiale?

La propaganda dei vincitori non manca, prevedibilmente, di porre l’accento sulle spaventose atrocità commesse dai nazisti, come nell’articolo “Le cavie umane” (Il Mese, n. 19, luglio 1945, pp. 32-34; da The Times, Londra), ed è giusto. Meno giusto è che si dimentichi che gli spaventosi esperimenti su esseri umani rinchiusi nei campi di concentramento erano stati ispirati da analoghi esperimenti condotti da medici americani su prigionieri nelle carceri e su gente di colore; gli imputati tedeschi fecero presente ciò ai giudici a Norimberga, ma non ne venne tenuto conto.

In un articolo grondante la sicumera del vincitore, il giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Robert H. Jackson prospetta i criteri della vendetta contro gli sconfitti (“Il processo ai criminali di guerra”, Il Mese, n. 19, luglio 1945, pp. 35-40), suggerendo la possibilità di fare giustizia sommaria dei capi nemici prigionieri, che comunque non andranno giudicati secondo il sistema giudiziario in cui la difesa è un diritto costituzionale. Né si dovrà accettare che un capo di Stato è immune da responsabilità legale, perché questa è un’idea antiquata derivante dal diritto divino dei re, che la repubblica massonica a stelle e striscie trova ripugnante. Viene respinta pure la dottrina che gli ordini di un superiore proteggano quelli che sono tenuti a obbedire, dunque nessuna speranza di salvarsi facendo presente di aver solo obbedito agli ordini e che rifiutarsi di obbedire avrebbe significato farsi fucilare.

Tutti gli ufficiali e i funzionari della Germania erano dunque da considerarsi criminali “secondo ogni criterio accettato dal mondo civile” (p. 36), come pure chiunque avesse un posto direttivo nella vita finanziaria ed economica tedesca. È pure previsto che, dopo aver condannato un capo, si facciano processi secondari per perseguire i relativi dipendenti. L’onere della prova cadrà comunque sempre sugli accusati, capovolgendo le norme del diritto (e anche quando uno riuscisse a dimostrarsi innocente, non se ne terrà conto). Non stupisce quindi che una vera folla di tedeschi si sentisse costretta a fuggire in Argentina; tra loro c’era sicuramente anche qualche vero criminale di guerra, ma i maltrattamenti inflitti ai tedeschi dopo la guerra suscitarono l’indignazione di chi si era prima esposto in prima persona per condannare il nazismo, come il Venerabile Pio XII e l’arcivescovo di Munster, Cardinale Clemens August von Galen.

Il raccapricciante articolo del giudice Jackson continua: “Non dobbiamo dimenticare che quando i piani nazisti furono audacemente proclamati, essi apparvero così stravaganti che nessuno li volle prendere sul serio.” (p. 37). Figuriamoci! Questa è una confessione di assoluta incompetenza e falsità. Il fatto è che moltissimi tra i superuomini inglesi e americani ammiravano Hitler ed erano disposti a concedergli tutto quello che voleva. Comunque, continua questo equilibratissimo giudice, il criterio base di giudizio per evitare di perdersi in dettagli e controversie dottrinali è di “tener conto degli elementi che hanno vivamente oltraggiato la coscienza del popolo americano” (p. 38). In altre parole, alla logica e al diritto si debbono sostituire le emozioni attribuite al popolino americano.

Menzogne su menzogne: “Sin dall’inizio del potere nazista, la popolazione del nostro paese era giunta a non considerare il governo nazista come quello di uno Stato legittimo diretto ai fini legittimi d’un membro della comunità internazionale. Essa era giunta a ritenere i nazisti come una banda di briganti intenta a sovvertire in Germania ogni vestigio di ordinamento legale per cui un aggregato politico ha diritto ad essere considerato nel suo complesso come partecipante alla famiglia delle nazioni. Il nostro popolo era rivoltato dalle oppressioni, dalle forme crudeli di tortura, dai delitti compiuti su vasta scala e dalle diffuse confische di beni, che segnarono l’inizio del regime nazista in Germania.” (p. 38). Il popolo americano, come al solito, non sapeva neppure dove fosse la Germania e non gliene importava un fico secco di quanto vi accadeva. Solo i ristretti gruppi che fremevano per l’entrata in guerra avevano già approntato questi schemi propagandistici.

Viene raggiunto l’apice della menzogna quando questo giudice inventa che “Non hanno esitato a istigare i giapponesi a un attacco proditorio contro gli Stati Uniti” (p. 39). Ma se la Germania non era neppure in guerra con gli USA e non aveva affatto interesse a che entrassero nel conflitto perché era ben prevedibile che avrebbero fornito a Gran Bretagna e URSS un sostegno tale da capovolgerne l’esito. Germania e Italia dichiararono guerra agli USA solo dopo Pearl Harbor per tener fede al trattato di alleanza col Giappone.

Come disporre i processi agli sconfitti? Il ringhioso giudice della Corte suprema prospetta il bisogno di “tener presenti gli ideali” [sic!] con i quali il popolo americano (manipolato dai poteri forti che avevano costretto i giapponesi ad attaccare Pearl Harbor) ha sopportato i sacrifici della guerra. Ed ecco i capi di accusa che il giudice suggerisce (p. 40):

“a) atrocità e violenze contro persone e beni, che costituiscono violazioni di diritto internazionale comprese le leggi, i regolamenti e gli usi di guerra terrestre e navale. Le norme di guerra sono chiaramente stabilite e generalmente accettate dalle Nazioni Unite. Queste considerano reati l’uccisione dei feriti e il rifiuto di dar quartiere, il maltrattamento di prigionieri, il bombardamento di città indifese, l’avvelenamento di pozzi e di corsi d’acqua, il saccheggio e la distruzione compiuta unicamente per pura malvagità, il maltrattamento degli abitanti nei territori occupati.” [Si direbbe che l’americano sia passando in rassegna il comportamento dei suoi compatrioti.]

“b) atrocità e violenze commesse dal 1935 in poi, comprese le atrocità e le persecuzioni per motivi di razza o di religione. Ciò vale soltanto a riconoscere i principi di diritto penale accettati almeno fin dal 1907. La Quarta Convezione dell’Aia [sic] dispone che le popolazioni civili ed i belligeranti restino sotto la protezione delle norme di diritto internazionale quali risultano dagli usi stabiliti tra i popoli civili dalle leggi dell’umanità e dai precetti della pubblica coscienza”. [Pure e semplici parole in libertà aperte a qualsiasi interpretazione, essendo fondate su “usi” e “coscienza” degli uomini senza alcuna base nelle leggi divine. Ed ecco il risultato: come abbiamo visto, questi blateratori “alleati” furono assassini e criminali non molto diversi dai nazisti.]

“c) Le invasioni di paesi e l’inizio di guerre di aggressione in violazione del diritto internazionale o dei trattati. Le persone imputabili di tali reati saranno indicate secondo i principî sulla imputabilità comuni a tutti i sistemi giuridici, per i quali tutti coloro che partecipino alla formazione o esecuzione di un disegno criminale che involga numerosi delitti, sono responsabili per ogni delitto commesso da ciascuno degli altri. Sono responsabili tutti coloro che abbiano preso ‘parte consenziente’ in conformità alla dichiarazione di Mosca. [Tutto questo diluvio di odio giuridico si adatta a meraviglia ai molteplici crimini commessi da inglesi e americani sia durante la seconda guerra mondiale, sia nelle successive aggressioni, come ad esempio in Iraq e in Afghanistan.]

Il successivo svolgersi del processo-farsa di Norimberga ha pienamente dimostrato la malafede anglo-americana. La strage stalinista di Katyn? Ma perpetrata dai nazisti, naturalmente. Gli esperimenti dei medici nazisti? Vietato dire che ricalcavano i bestiali esperimenti dei medici americani, compiuti dalla fine dell’Ottocento in poi e continuati fino ai giorni nostri. Il patto Ribbentrop-Molotov che inchiodava l’URSS alla corresponsabilità per lo scatenamento della guerra? Macché, un falso da non tenere in considerazione. Così dispensarono la giustizia i sedicenti paladini della libertà.

La propaganda alleata trasuda disprezzo per gli sconfitti come popolo, specie contro le due nazioni che hanno dato maggior filo da torcere ai “liberatori”: tedeschi e nipponici.

Contro i giapponesi scaglia una valanga di insulti un certo D.C. Holton, in un articolo intitolato “La mentalità giapponese” (Il Mese, n. 19, luglio 1945, pp. 72-76; da The New Republic, New York), dove sbraita: “La cosiddetta ‘mentalità nazionale’ nipponica (…) combina una stravagante mistura di storia artefatta, di fantasticherie mitologiche, di primitive tradizioni etnologiche esaltanti la stirpe giapponese, e un insieme di quei particolari timori e pregiudizi che sono propri dei popoli insulari [affermazione non particolarmente gentile verso i cugini britannici]. Né manca una sorta di apparato scenico, commisto ad una emozionalità irrazionale e ad una esaltazione fanatica, quali non è agevole ritrovare nella storia dell’umanità.” (p. 72). Dopo aver così caratterizzato, dall’alto della superiorità anglosassone, un mondo di cui non ha capito nulla, l’arrogante autore procede a dettare il seguente rimedio.

“Occorre intraprendere la rieducazione di una siffatta mentalità prima che il Giappone possa ottenere il suo posto in un mondo di pace e di mutua collaborazione [come quella che i vincitori hanno poi saputo assicurare?] (…). Quello che oseremmo chiamare il disarmo psicologico del Giappone, deve, prima di ogni altra cosa, ripulire il campo dalla pretesa di questa gente di essere unica e superiore ad ogni altra. Se mai un indirizzo predominante può individuarsi nella educazione nipponica moderna, esso tende ad inculcare la persuasione della invincibilità militare, proclamando le caratteristiche uniche del popolo giapponese. (…) Si dichiara che il popolo giapponese ha derivato queste qualità uniche da un mistico e soprannaturale retaggio di divini antenati. L’enfasi più frequente è portata su di una lealtà e un patriottismo illimitati, su di una innata tendenza verso alte conquiste morali, una disposizione unica all’ordine e all’unità, un’insorpassata facoltà di assimilazione e direzione, ed un’insopprimibile tendenza all’espansione e allo sviluppo.”

“Gran parte di tutto ciò è chiaro indizio degli effetti di una educazione statale che negli ultimi 75 anni ha dovuto inculcare in un popolo di servi le convinzioni e la fede del ‘samurai’. In parte è l’espressione di un complesso di inferiorità [sic!] che cerca compenso in un parlare enfatico. In parte è frutto di una insularità primitiva, conservata e rafforzata dalla lontananza geografica. [Lontananza da chi? dalle sublimi sorgenti della civiltà anglosassone? Ma se aveva vicini due dei paesi di più avanzata civiltà: la Cina e la Corea! Cosa poteva desiderare di meglio? Altro che “lontananza geografica”!] (…) Una forma di Stato superiore ad ogni altra al mondo, una nazione mai sconfitta in guerra, un popolo che non ha mai sottostato ad un insulto forestiero, ogni guerra una santa crociata e una missione divina di estendere la gloria del Giappone su tutto il mondo – tutto ciò è costantemente esaltato come un incentivo alla morte gloriosa.” (p. 73). [A parte una scarsa propensione alla “morte gloriosa”, sembra che stia parlando della missione “civilizzatrice” e militaresca dell’Inghilterra e dell’America.]

“Fra tutti i metodi impiegati dalle autorità per far sì che la nazione rispondesse ai richiami militaristici, il più astuto è stato quello di incorporare nell’ideale militare tutti i naturali aspetti universalistici dello spirito umano. A questo fine, Buscido o il ‘Codice del Guerriero’, una volta appannaggio di una relativamente esigua schiera di spadaccini professionisti, viene santificato come l’aureola del supremo ideale di giustizia, ed esteso alla nazione tutta. La bassezza e la crudeltà del guerriero feudale vengono accuratamente soppresse dagli annali, e ‘un tradizionale spirito di Buscido’, confezionato su misura e idealizzato come la manifestazione delle più alte virtù umane. Il Buscido diviene quindi una norma di vita che inculca il dovere di sacrificarsi nobilmente per il sovrano e per il paese, di soccorrere il debole, e di sopprimere l’aggressione, di evitare il male e di coltivare la sincerità. Il Buscido viene qualificato come lo spirito stesso della razza giapponese. Rivestite di tutte queste buone intenzioni, le guerre del Giappone divengono quindi imprese per la protezione dei deboli e per l’espansione della fraterna cooperazione tra gli uomini.” (p. 74). [Proprio come i filantropici bombardamenti per portare la “libertà” americana, la “pace” americana, la “felicità” americana.]

I trafiletti a pie’ di pagina sono a volte anche più illuminanti degli articoli, come quello pubblicato sul Sunday Times da A.L. Rowse (Il Mese, n. 15, marzo 1945, p. 297), che se la prende con i tedeschi, sentenziando a base di ingiurie e grossolani stereotipi. Mi permetto di riportarlo per intero [riservandomi anche qui qualche commento in parentesi quadra e in corsivo]: “I tedeschi – è una constatazione alla quale non si può sottrarsi – sono un popolo terribile, fatale, un fastidio a se stessi e un flagello ad altrui [gli inglesi e degli americani no?]. Nessuno lo seppe meglio dei loro grandi uomini, parecchi dei quali lo hanno anche detto [evidentemente dimostrando almeno capacità di autocritica]. Quanto più si viene a conoscere il carattere dei tedeschi come nazione, tanto più esso riesce increscioso. È un carattere molto complesso: miscuglio d’incertezza interiore con esteriore arroganza, di nauseante sentimentalismo (specie nei propri riguardi) con brutalità rivoltante; d’egoismo morboso [proverbiale, invece, è il generoso disinteresse anglosassone], incapace di vedere le cose dal punto di vista altrui [gli anglosassoni, invece, sono celebri per la loro illuminata comprensione del punto di vista altrui], combinato con una bramosia infantile d’essere amati. Quella incapacità d’affrontare la responsabilità di quel che fanno [lo stesso può dirsi dei britannici che si sono brutalmente imposti come Herrenvolk su mezzo mondo; già Dante Alighieri (Paradiso XIX, 121-123) scagliava questa invettiva contro i re cristiani condannati nel Libro dell’Eterno Giudizio per la smania di conquista che li spinge fuori dei propri confini: “Lì si vedrà la superbia ch’asseta / che fa lo Scotto e l’Inghilese folle / sì che non può soffrir dentro a sua meta.”; ossia “l’inglese pazzo che non sa stare dentro i propri confini”; ed è bene non dimenticare che proprio le isteriche e costosissime aggressioni inglesi alla “periferia celtica” portarono la Corte inglese ad indebitarsi in modo enorme coi banchieri fiorentini, ai quali poi molto regalmente rifiutò di restituire i prestiti, così che Firenze ne uscì del tutto rovinata; ed è stato calcolato che tutte le ricchezze del Commonwealth non basterebbero a ripagare tali debiti coi relativi interessi], la loro volontà di obbedire e la loro inettitudine alla libertà [si è visto poi a che è servita la “libertà” anglosassone: a compiere continue aggressioni, ad imporre il “matrimonio” dei “ghei” e la distruzione della famiglia, la speculazione senza limiti, le banche usuraie, l’assassinio sistematico dei bambini non nati] … ma più che ogni altra cosa forse quella loro spaventosa mancanza di gusto [ma per chi appena conosca le arti della Germania questa affermazione appare semplicemente grottesca]. S’è mai data un amalgama meno attraente nel carattere di una grande nazione?” [Oh sì, basata vedere gli inglesi e gli americani].

Esulta a buon mercato a spese dei tedeschi sconfitti anche un altro anonimo corrispondente inglese (“Il Herrenvolk è finito”, Il Mese, n. 15, marzo 1945, p. 260, dal Times di Londra): “Il contegno servile dei civili tedeschi ha fatto una profonda impressione [sic!] sui russi. Spesso vengono fatte denunce di nazisti, e i tedeschi fanno di tutto per far credere che le loro precedenti affiliazioni politiche fossero al di sopra di ogni sospetto e il loro consentimento al regime hitleriano forzato. – Non comprendono che loro grida balorde di “Fronte rosso!” e le loro affermazioni di avere una volta votato per i comunisti fanno arrabbiare i russi. La vigilanza russa è sempre all’erta.” Su questo non è certo il caso di nutrire il minimo dubbio: infatti i lager nazisti appena chiusi furono prontamente riaperti come gulag per i dissenzienti, e tanti che c’erano stati richiusi dai nazisti, ci si trovarono di nuovo dentro grazie ai “liberatori” comunisti. Il commentatore britannico insiste con ferocia: “Finché non sia possibile un’inchiesta giuridica sui vari gradi di colpevolezza dei tedeschi nei territori ora occupati dai russi, non ci si fida di nessuno, e il pubblico qui [qui dove? che pubblico?] è convinto che la giustizia non può essere resa fino a che la disfatta della Germania non sia completa. Il popolo in generale comincia a rendersi conto che, a causa dei delitti commessi in nome suo, viene considerato, almeno per ora, una nazione fuori legge.”

Parole criminali che si commentano da sole. Senza l’immondo trattato di Versailles la Germania non sarebbe stata ridotta alla disperazione e non si sarebbe affidata a Hitler, complici anche le mene sovversive dell’URSS, che organizzò in Germania la Rote Kapelle (l’Orchestra Rossa, la ben nota organizzazione terroristica comunista). Senza i cedimenti inglesi e francesi a Monaco nel 1938, Hitler, che era sul punto di essere arrestato, non avrebbe potuto consolidare il suo potere; senza l’isterica politica anti-italiana del governo massonico di sinistra francese, formato da comunisti, socialisti e radicali, dal 1936 al 1939, Mussolini non avrebbe finito per allearsi con Hitler; senza il rifiuto inglese all’opportuna operazione segreta approvata anche dal Vaticano, il dittatore tedesco sarebbe stato abbattuto nel 1940 e l’Olocausto non sarebbe neppure cominciato. Ma, come abbiamo visto, Hitler faceva comodo ai guerrafondai anglosassoni perché era la faccia impresentabile della Germania e forniva il pretesto per la guerra totale contro di essa.

La medesima ipocrisia si perpetua anche in epoche molto posteriori, nei confronti della Russia, verso la quale, peraltro, i poteri forti e usurai anglosassoni hanno sempre tenuto, da almeno due secoli, un odioso atteggiamento persecutorio, al punto che giunsero a foraggiare e proteggere Trotzki (che era perfino peggio di Stalin, in quanto era propenso a non lasciare il minimo spazio all’iniziativa privata, ciò che avrebbe causato carestie e fame in misura ancor più tragica di quanto avvenne). E gli USA si vantavano di essere il “baluardo” della “libertà” contro il comunismo.

I medesimi poteri forti e usurai, che hanno da sempre manovrato il governo degli Stati Uniti (e dei relativi “alleati” e satelliti), e i mass media da loro controllati (ossia quasi tutti), ci fecero credere che l’URSS e il comunismo fossero l’unico nemico, e invece, per loro, il nemico era la Russia stessa che (comunista o meno) restava sempre una grande potenza e andava combattuta e perseguitata anche dopo che la caduta del comunismo avrebbe dovuto, in teoria, rendere tutti amici e pacifici. Invece, finita la “guerra fredda”, ecco i poteri forti annidati negli USA pronti a scatenarne altre.

Ed ecco gli aggressivi tentativi americani di scalzare le posizioni della Russia (non più sovietica) dal Medio Oriente e le sanzioni per aver liberato la Crimea, che non ha popolazione ucraina ma russa, e legittimamente appartiene alla Federazione Russa. Ecco le “primavere arabe”, suscitate per mantenere il Medio Oriente in perenne instabilità, onde sostenere Israele: una politica alla quale non sono certo estranee le pressioni delle potentissime lobbies ebraiche statunitensi che controllano buona parte delle mondo finanziario statunitense.

IL COMMISSARIAMENTO DEL MONDO

Sebbene fosse ormai evidente che il predominio mondiale sarebbe toccato agli Stati Uniti, i britannici non volevano ancora rinunciare ad un posto di primo piano, e infatti sentivano la necessità di spiegare agli italiani “liberati” (quelli ancora da “liberare” erano sotto i bombardamenti) le vitali necessità dell’Impero britannico, data l’evidente preoccupazione per la conferenza preparatoria per l’Unione araba conclusasi ad Alessandria nel novembre 1944 (“Verso una Lega Araba”, Compendio da due articoli del Times di Londra, Il Mese, n. 14, febbraio 1945, pp. 129-134). Il canale di Suez, sentenzia l’autorevole giornale, è la “carotide” dell’Impero britannico. “La libertà di comunicazione nel Medio Oriente rimane più che mai un interesse britannico essenziale” (p. 129). Ovviamente tale interesse è legato al petrolio, e l’articolo prosegue affermando che la basi in Medio Oriente sono essenziali “per mantenere il potere navale britannico nel Mediterraneo, dal quale dipende l’influenza politica della Gran Bretagna nell’Europa meridionale.” (ibid.). E lo dicono apertamente: lo dicono proprio ai lettori italiani, senza neppure porsi la domanda: che ci fa la Gran Bretagna nell’Europa meridionale? O, se è per questo, che ci fa in India? O in Nord America? O in Oceania? Chi li vuole? Chi li ha chiamati? Qui non c’entra neppure più l’imbonimento, ossia il tentativo di sedurre il popolo da colonizzare, ma la bruta affermazione del potere in casa d’altri. Eccoli i portatori di “libertà”.

E come assicurare la “libertà” e prevenire i conflitti? Stabilendo accordi tali da assicurare il predominio della nazione “eletta”, come fa sapere l’americano James B. Reston (“Un piano di sicurezza collettiva”, Il Mese, n. 16, aprile 1945, pp. 385-388): la Conferenza Interamericana, riunita a Città del Messico, ha creato il 4 marzo 1945 la Lega degli Stati Americani. Sul punto di stravincere la guerra nella quale speculatori e industriali americani anelavano ad entrare, ecco gli Stati Uniti preoccuparsi di rafforzare il loro riservato dominio sul resto delle Americhe già affermato dalla vecchia dottrina Monroe.